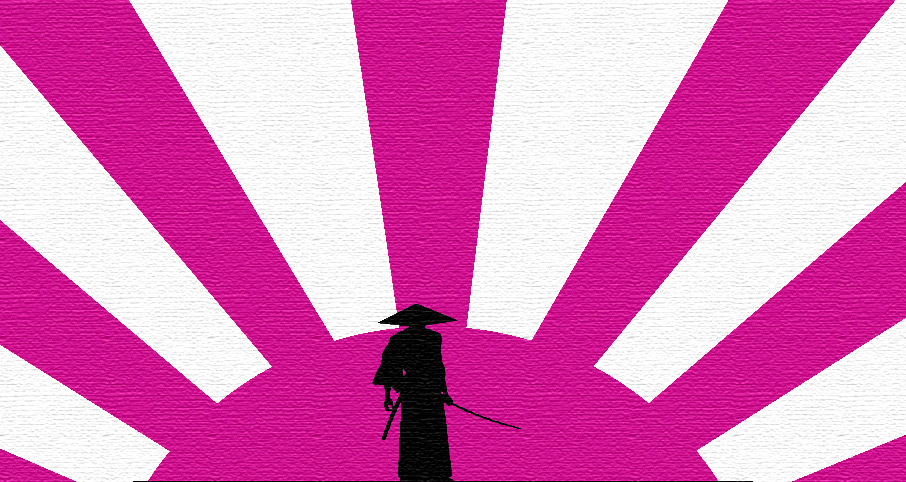

El samurai púrpura

por Kanneji Kusume

El monje recibió a Hozaki en su templo. Tras las formalidades iniciales, ambos se sentaron de cara al jardín, en una austera habitación de seis tatamis. El monje servía té verde a su invitado.

– Su visita es una honra para mí. Es usted un ejemplo de honor para todos nosotros; mas me temo que no puedo ayudarle- se lamentó el monje.

– Celebro su honestidad, pero sé de buena tinta que usted entiende el concepto de perfección mejor que cualquier otro en esta región. Me bastaría con obtener tan sólo una pizca de su sabiduría.

Hozaki había servido durante más de 30 años en el ejército personal del daimyo, liderando y ganando muchas de las campañas más importantes. Sin embargo, no estaba satisfecho consigo mismo. A pesar de que entrenaba varias horas al día, su manejo de la katana le seguía pareciendo artificioso, impuro. Llevaba toda una vida buscando el golpe maestro de la espada, la estocada más bella y perfecta jamás creada.

– Entiendo su petición, pero yo no soy un hombre versado en las artes marciales. Sólo me limito a vivir en armonía con la naturaleza; ésa es la única perfección que conozco -afirmó, contemplando el impresionante manzano japonés que presidía el jardín.

Satisfecho con la venerable exposición del monje, el samurai abandonó el templo, agradeciendo con solemnidad las atenciones recibidas allí. Aquel día, Hozaki resolvió trasladarse al bosque. Viviría a la sombra de los arces y se alimentaría de aquello que le otorgara la naturaleza. Mientras pasara sus días allí, trataría de entrenar allí, en la orilla del río, en busca de la estocada perfecta.

El experimentado samurai sabía subsistir en el bosque. Todos los días se despertaba al alba, se sumergía en el agua y realizaba unos ejercicios matutinos en ayunas. Después se reponía con una humilde comida recogida el día anterior; normalmente algún koi cazado en el río. Y, hasta que llegaba el ocaso, practicaba con la espada, alrededor de un gran arce. La gente del pueblo no comprendía los fines del prestigioso espadachín. Algunos llegaron a decir que se había vuelto loco. «Los hombres de guerra se encuentran desamparados en tiempos de paz», susurraban.

Las estaciones se sucedían. El arce compartía con Hozaki la gama de colores que su peculiar follaje tomaba a lo largo del año. Pero el samurai no conseguía su objetivo. El golpe maestro nunca llegaba; y Hozaki lo sabía. Cansado, una tarde de otoño se tumbó a los pies del gran arce, contemplando cómo las rojizas hojas caían sobre su cuerpo, cubriendo su rostro y su fornido pecho. Pocos minutos después, se encontraba totalmente cubierto de rojo. Sólo el acero, apoyado sobre el inmenso tronco del árbol, centelleaba. En ese instante, Hozaki comprendió.

Fue el tercer día de primavera. Un par de lugareños paseaban por el bosque de camino hacia el gran arce, que había florecido recientemente. Avistaron un centelleo, proveniente de una espada que estaba erguida. El cuerpo sin vida de Hozaki, con el abdomen al descubierto, yacía clavado a los pies del venerable árbol.